「あれ?この着物、いつまで着て大丈夫だっけ?」——夏のはじまりや終わりに、ふと悩んでしまうのが絽(ろ)と紗(しゃ)の着用時期。昔ながらの決まりはあるけれど、今の気候に合わせて柔軟に考える人も増えてきました。

ここでは、伝統的に絽と紗を着るタイミングはいつからいつまでなのか、TPOや現在の気候に合わせた選び方について、わかりやすくご紹介します。

本ページの目次

着物の絽と紗はいつからいつまで着るのが正解?

絽と紗、どちらも夏の装いに欠かせない薄物の着物素材ですが、それぞれに適した季節があります。伝統的なマナーと、現代の気候に合わせた柔軟な考え方の両面から、着用時期の目安を見ていきましょう。

絽を着る時期

伝統的には6月中旬から8月末が絽の着用期間とされています。とくに礼装の場ではこのルールに従うのが基本。ただし、気温が高まる初夏や残暑が厳しい年には、5月下旬〜9月初旬までを視野に入れる人も増えてきました。

紗を着る時期

紗の着物は、絽よりもさらに盛夏向きとされ、着用時期は7月から8月いっぱいが基本。透け感が強く、風通しも良いため、最も暑い時期にぴったりです。ただし、格式のある場では、あまり早い時期や遅い時期に着ると季節感にズレが生じるため、カジュアルな場では気温に応じて柔軟に対応するのがよいでしょう。

5月に絽を着るのはおかしい?

昔ながらの着物のマナーでは、絽は6月下旬〜8月のお盆あたりまでとされていますが、近年の気温上昇を考えると、5月でも十分に「夏日」になることがあります。

特に屋外の催しや日中の暑い日には、見た目も涼やかな絽を先取りする方も増えています。ただし、フォーマルな場や年配の方が多い席では、まだ少し早いと見られることも。

TPOを意識しながら、無理せず快適に過ごせる選択を心がけるのがポイントです。

フォーマル・茶席での注意点

フォーマルな席や茶道の場では、旧来のマナーが重視される傾向があります。たとえば、重陽の節句(9月9日)を過ぎたら絽は避けるのが一般的。状況に応じて、正絹単衣や合物へ切り替えるのがベターです。

とはいえ、近年は気温の上昇が著しく、季節の感覚もだいぶ変わってきました。

「絽や紗はこの時期から」といった決まりにこだわりすぎず、気温や天候に合わせて臨機応変に着こなすのが、いまの時代に合ったスマートな楽しみ方かもしれません。

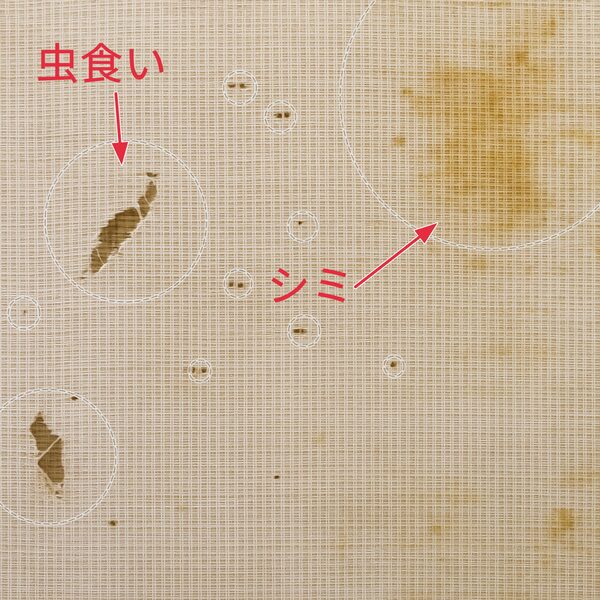

絽や紗の着物、こんな収納場所はNG!

絽や紗の着物は、夏の装いに欠かせない繊細な素材。ですが、保管場所を間違えると、カビ・虫食い・色あせなどのトラブルを招きます。ここでは、やってはいけない収納場所の具体例を挙げて解説します。

押し入れの床や壁際

押し入れの床や壁に直接着物を置いている場合、結露や湿気がたまりやすい場所になるためNG。特に梅雨時は湿度が高まり、気づかないうちにカビが発生してしまうこともあります。すのこや衣装ケースでの通気性確保が重要です。

通気性のないビニール袋

「ホコリ防止に」とビニール袋に入れるのは逆効果。湿気がこもりやすく、カビや変色の原因になります。通気性のよい不織布カバーや、和装専用のたとう紙での保管が理想です。

直射日光が当たる場所

窓際や日当たりのよい部屋で保管していると、紫外線による色あせや生地の劣化が進みます。特に淡い色合いの夏着物は日焼けの影響を受けやすいため、遮光性のある収納場所を選びましょう。

防虫対策のない収納スペース

絽や紗に限らず、天然素材の着物は虫食いのリスクがあります。防虫剤を入れていないクローゼットや、他の衣類と混在させている収納方法は危険。長期保管時は必ず和装用の防虫剤を使用しましょう。

屋外の物置

屋外の物置は、夏は高温多湿、冬は極端な低温になるため、着物の保管には最も不向きな場所のひとつです。特に絽や紗のような薄手の着物は湿気に弱く、風通しの悪い場所ではカビの温床になりやすいので要注意。

温度・湿度調整機能のないトランクルーム

一見便利に思えるトランクルームですが、空調管理のない安価なタイプは避けるべきです。24時間外気の影響を受けるため、絽や紗の保管には不適。絹や麻素材は湿度変化に敏感で、生地が傷む原因になります。

絽や紗の着物、正しい収納方法と保管のコツ

着た後のケア次第で、絽や紗の着物の美しさは長持ちします。湿気・虫食い・変色を防ぐ収納方法をご紹介します。

着用後のケアとたたみ方

着用後はすぐに陰干しし、湿気を飛ばします。汚れや汗が気になるときは、専門のクリーニングへ。その後、丁寧に本たたみし、たとう紙に包んで保管しましょう。

絽と紗に使われる素材とは?見分け方のヒントも

絽も紗も、もともとは正絹(しょうけん)=シルク100%で織られてきた着物素材です。上品な光沢としなやかな肌触りが魅力で、礼装や茶席などフォーマルな場では今も主流です。

最近は、ポリエステル製や麻混のものも多く流通しています。ポリエステルはシワになりにくく、家庭で洗える手軽さが人気。麻が入ったものはシャリ感と通気性が強く、特に盛夏向きです。

素材の見分け方としては、シルクは手に取ったときにやわらかくしっとりとした感触があり、光の当たり方で上品なツヤが出ます。ポリエステルはツルッとした質感で、やや軽め。洗濯表示タグや価格帯もチェックポイントになります。

防虫剤より大事?湿気対策と虫干しのすすめ

絹は虫に強い素材ですが、湿気にはとても弱い!防虫剤よりも除湿重視で考えるのが基本です。晴れた日に年1〜2回の虫干し(10〜14時に陰干し)を行い、カビを予防しましょう。

おすすめの収納場所とアイテム

理想は桐箪笥ですが、普段着なら通気性の良い衣装ケースでもOK。直射日光や湿気を避けた場所に保管し、たとう紙は年1回程度交換すると安心。ウコン風呂敷で包むと防虫効果も期待できます。

まとめ|季節感と丁寧な収納で、絽と紗をもっと楽しもう!

「絽をいつから着るか?」という問いには、マナーと現代的な気候対応のバランスが求められます。さらに、着たあとの収納やケアをしっかり行えば、長く美しく着物を楽しめます。

ぜひこの夏は、絽と紗の着物で涼やかなおしゃれを楽しんでみませんか?

コメント